Warum Kinder ständig diskutieren – und was Eltern stattdessen tun können

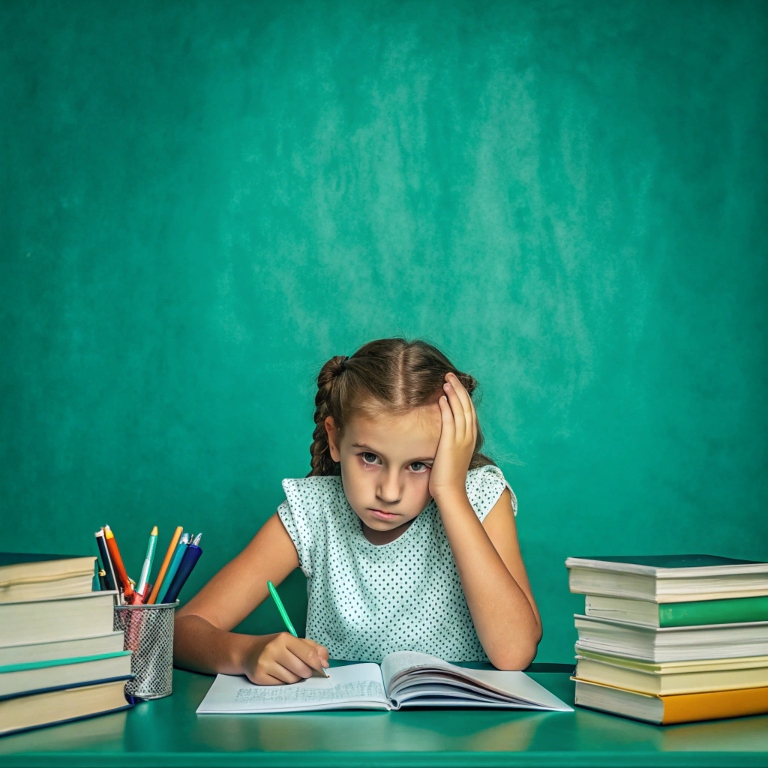

Der Esstisch ist gedeckt – aber nicht mit Tellern. Matheheft, Bleistift, Radiergummi. Dein Kind sitzt da, aber tut… nichts. Stattdessen: „Ich mach das später.“ – „Ich kann das eh nicht.“ – „Das ist total unnötig.“ Du atmest tief durch. Noch. Wieder.

Dein Kind soll einfach nur die Hausaufgaben machen. Jetzt verhandelst du um dein Nervenkostüm.

Was steckt hinter diesen endlosen Diskussionen?

Kinder diskutieren nicht (nur), um zu provozieren. Diskussion ist oft ein Symptom – keine Ursache. Sie schützt. Oder lenkt ab. Oder fordert Beziehung ein.

Laut Prof. Ulrich Trautwein (Universität Tübingen) zeigen Studien, dass Hausaufgaben-Konflikte meist nicht fachlich, sondern emotional gelagert sind. Der Kern: Selbstwert, Autonomie und Beziehung (Moroni et al., 2015).

Die 5 häufigsten Gründe – mit Beobachtungsfragen & Lösungen

1. Angst vor Misserfolg

„Ich kann das eh nicht.“ – „Wenn ich’s mache, ist’s wieder falsch.“

Was dahinter steckt:

Kinder vermeiden Aufgaben, wenn sie erwarten zu scheitern. Das Gehirn schützt sich – indem es auf Durchzug schaltet.

Fragen zur Beobachtung:

– Wirkt dein Kind angespannt, sobald es beginnen soll?

– Wurde es in letzter Zeit häufiger kritisiert oder ausgelacht für Fehler?

– Meidet es gezielt Fächer, in denen es sich „schlecht“ fühlt?

Was hilft:

– Kleine Erfolgserlebnisse voranstellen

– Kein Raten, sondern zuerst „Was weißt du schon?“

– Fehler entdramatisieren: „Super, jetzt wissen wir, wo wir ansetzen!“

2. Mangel an Selbstbestimmung

„Wieso muss ich das jetzt machen?“ – „Ich will erst was anderes machen.“

Was dahinter steckt: Kinder, die sich ständig fremdbestimmt fühlen, entwickeln Widerstand.

Fragen zur Beobachtung:

– Verhandelt dein Kind über Zeit, Ort oder Reihenfolge?

– Reagiert es auf klare Ansagen häufig mit Trotz?

Was hilft:

– Entscheidungsoptionen: „Mathe oder Deutsch zuerst?“

– Feste Zeiten, die MIT dem Kind vereinbart sind

– Notfallfrage: „Willst du mit Timer arbeiten – oder mit Musik?“

3. Suche nach Beziehung – durch Widerstand

„Du bist nie bei mir, außer wenn’s um Schule geht.“

Was dahinter steckt: Kinder, die sich emotional allein fühlen, provozieren manchmal Nähe – über Streit.

Beobachtungsfragen:

– Hast du das Gefühl, dein Kind provoziert „absichtlich“?

– Finden eure innigen Gespräche (wenn überhaupt) nur im Streit statt?

Was hilft:

– Gemeinsame Zeit ohne Schulbezug: 10 Minuten voll präsente Zuwendung

– Ritual: „Erst wir – dann Lernen.“

– Während der Hausaufgaben: Nähe ohne Druck („Ich bleib kurz hier.“)

4. Kein Sinn, kein Ziel – null Motivation

„Wofür brauch ich das?“ – „Das ist doch voll unnötig.“

Was dahinter steckt: Kinder sind motiviert, wenn sie Sinn erkennen.

Beobachtungsfragen:

– Fragt dein Kind oft nach dem „Warum“?

– Hat es Hobbys, bei denen es plötzlich total engagiert ist?

Was hilft:

– Transferfragen: „Wo könnte dir das mal helfen?“

– Realitätsbezug schaffen („Beim Pokémonkarten rechnen brauchst du auch Mathe…“)

– Ziel sichtbar machen: z. B. Punkte-Tracker mit Belohnung am Freitag

Ein zusätzlicher Tipp von unserem Schulpsychologen Tobias:

Motivation ist die echte Königsdisziplin der Pädagogik. Häufig fällt es schwer, beim Schulstoff einen echten Lebensbezug zur Kinderwelt herzustellen und damit den Kindern begreifbar zu machen, dass die zu lernenden Dinge tatsächlich interessant und nützlich für sie sind. Vielmehr muss man öfter in die Trickkiste greifen und die Motivation beziehungsweise den Nutzen nicht im Lernstoff selbst suchen, sondern in einem unmittelbareren und greifbaren Vorteil für das Kind suchen.

Zum Beispiel: der Nutzen die binomische Formel auswendig zu können, liegt für das Kind nicht darin, später als Erwachsener quadratische Terme im Kopf berechnen zu können, sondern vielmehr darin, dass man sich das Ausmultiplizieren von Klammertermen und somit mindestens zwei Zeilen zu schreiben spart! Wer die binomische Formeln kann schreibt weniger und ist schneller fertig!

5. Unbewusster Machtkampf

„Ich will einfach nicht.“ – „Du kannst mich eh nicht zwingen.“

Was dahinter steckt: Wenn Lernen zur täglichen Auseinandersetzung wird, geht es irgendwann nicht mehr um den Stoff.

Beobachtungsfragen:

– Fühlt sich der Ablauf wie ein täglicher Kampf an?

– Sagt dein Kind Dinge, nur um dich „auf die Palme“ zu bringen?

Was hilft:

– Klare Struktur statt täglicher Diskussion: „15 Minuten – dann Pause“

– Lächeln, wenn es provoziert – nicht eskalieren

– Dem Kind Verantwortung übergeben: „Ich bin da – du entscheidest, wann du beginnst.“

Fazit

Wenn dein Kind ständig diskutiert, dann nicht, weil es dich ärgern will – sondern weil es etwas ausdrückt, was noch nicht gesagt wurde.

Weniger Diskussion entsteht nicht durch Strenge, sondern durch klare, sichere, liebevolle Rahmen. Und falls du heute wieder vor dem Esstisch sitzt – mit Matheheft statt Besteck – atme durch. Du machst das gut.

Literatur & Studien

– Moroni, S. C. et al. (2015). „The need to belong: Predicting homework motivation and emotions in German students.“ Learning and Instruction.

– Trautwein, U., & Lüdtke, O. (2009). „Predicting homework motivation and effort.“ Journal of Educational Psychology.

– Wirthwein, L., & Rost, D. H. (2011). „Motivation und Selbstkonzept bei Schulkindern.“ Zeitschrift für Pädagogische Psychologie.

Schreibe einen Kommentar